도솔산 선운사

- 대웅보전 보물 제 290호

-

선운사의 본전(本殿)으로서 신라 진흥왕 때 세운 것으로 전하며, 지금 있는 건물은 조선 성종 3년(1472)에 중건하여 임진왜란 때 전소되었다가 광해군 5년(1613)에 다시 지은 것이다. 건물의 평면은 정면 5칸 측면 3칸의 규모로 긴 장방형 평면을 이루고 있고, 전체적으로 기둥 옆면 사이의 간격이 넓고 건물의 앞뒤 너비는 좁아 옆으로 길면서도 안정된 외형을 지니고 있다.

다포계(多包系) 맞배지붕에, 벽의 양 측면에는 풍우를 막기 위해 널판으로 풍판(風板)을 대었다. 막돌로 허튼 쌓기를 한 얕은 기단 위에 막돌 초석을 놓고 약한 배흘림이 있는 두리기둥을 세웠다.

정면의 모든 칸에는 빗살 창호를 달았으나 후면에는 중앙 칸에만 창호를 달고 양 측면의 협칸에는 교창(交窓)을 달았다. 동쪽 면은 모두 벽체로 처리하고 서쪽 면에는 외짝 출입문을 달았다.

내부는 통칸으로서 불벽(佛壁)을 한 줄로 세워 그 앞에 불단을 만들었으며, 불단 위에는 흙으로 빚은 소조(塑造) 삼세불을 봉안하고 삼존 사이에는 근래에 조성된 보살입상을 협시로 세웠다.

삼존은 중앙의 비로자나불을 주존(主尊)으로 하여, 왼쪽에 아미타불과 오른쪽에 약사불을 모셨다. 삼존불상 뒤의 후불벽화는 1688년(숙종 14)에 조성한 것으로, 중앙의 비로자나불회도를 중심으로 좌우에 아미타회상도·약사회상도가 각각 자리 잡고 있다. 천장에는 사실감이 돋보이는 커다란 운룡문(雲龍紋)이 그려져 있고, 안쪽 천장에는 우물 정(井)자 모양을 한 우물천장을 설치하여 구름ㆍ학ㆍ연꽃 등으로 장엄하였다. 내부 벽에는 산수ㆍ비천ㆍ나한 등을 벽화로 장식하였고, 닫집과 중앙의 불단 등은 비교적 간략하고 단순한 모습이다. 이 건물은 미술사적으로 조선 후기의 뛰어난 건축기술과 조형미를 지니고 있다.

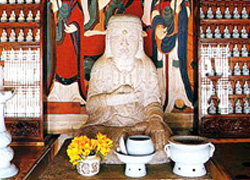

- 고창 선운사 소조비로자나삼불좌상 보물 제 1752호

-

고창 선운사 소조비로자나삼불좌상((高敞 禪雲寺 塑造毘盧遮那三佛坐像)의 형태는 넓고 당당한 어깨, 긴 허리, 넓고 낮은 무릎으로 인하여 장대하고 웅장한 형태미를 보여준다. 이러한 장대하고 웅장한 형태미를 갖춘 대형 소조상들은 법주사 소조비로자나삼불상, 귀신사 소조비로자나삼불상, 완주 송광사 소조석가여래삼불상 등 17세기 전반기 각지의 대표적인 사찰에서 조성된다. 대형의 소조불상의 조성 목적은 이전 시대와 달리 새로워진 불교계의 위상을 한껏 드러내고, 전란으로 소실된 불상을 빠른 시간 내에 재건하고자 하는 의지가 담겨있는 것으로 볼 수 있다. 따라서 이 비로자나삼불상은 양대 전란 이후 재건불사 과정과 당시 달라진 시대적 분위기를 직·간접적으로 대변해 주는 매우 귀중한 작품으로 평가된다.

또한 대좌의 밑면에 기록한 묵서명에서 불상의 조성과정을 상세히 기록하고 있을 뿐만 아니라 비로자나, 약사, 아미타라는 삼불상의 존명을 분명히 적시하고 있어 비로자나 삼불상의 도상연구에 기준이 된다. 그리고 1633년이라는 정확한 제작시기와 17세기 전반기의 대표적 조각승 무염과 그의 문하승(門下僧)에 의해 제작되었다는 정확한 조성주체가 밝혀져 있고, 대형의 상임에도 불구하고 조각적·종교적 완성도가 높은 우수한 작품이다.

- 금동지장보살좌상 보물 제 279호

-

선운사에 봉안되어 있는 조선 초기의 금동지장보살좌상으로 높이는 1m이다. 머리는 고려시대 지장보살상에서 폭넓게 나타나는 두건(頭巾)을 쓴 모습이며, 두건을 묶은 좁은 띠가 이마를 두른 후 귀를 덮고 양 가슴부분까지 내려와 있다.

풍만한 얼굴에 조그마한 아래턱 주위로 살집이 많은 이중턱을 이루어 후덕한 인상을 주며, 목에는 굵게 주름진 삼도(三道)가 표현되어 있다. 하체는 무릎 높이가 낮아서 상체에 비해 빈약한 편이고, 결가부좌한 다리는 옷에 덮혀 있어 보이지 않는다.

오른손은 어깨 높이까지 들어서 엄지와 넷째손가락을 맞댈 듯 굽혔고, 왼손은 아랫배에 붙여서 엄지와 중지를 약간 구부렸는데 비교적 사실적으로 표현되었다.

어깨에서 끈으로 매듭지은 독특한 치레장식이 특징적인데, 이는 고승의 진영이나 불ㆍ보살상에서 보이는 형식이기도 하다.

겉옷 안에는 수평으로 가로질러 가슴까지 올라온 군의(裙衣)를 띠매듭으로 단정하게 동여매었다.

이 보살상은 선운사 도솔암에 봉안되어 있는 고려 후기의 선운사지장보살좌상(禪雲寺地藏菩薩坐像, 보물 제280호)과 목걸이 장식이나 밋밋한 가슴표현 등이 유사하지만, 머리가 크고 하체가 빈약하여 신체비례가 부자연스러운 점, 목이 짧고 어깨가 올라가 움츠린 듯한 자세, 간략한 장식과 형식적인 옷주름 등은 고려 보살상의 양식에서 벗어난 것으로 조선 초기의 양식을 반영하고 있다.

선운사지장보살좌상과 함께 그 예가 드문 지장보살상의 하나로, 조선시대 지장신앙의 양상을 보여주는 귀중한 작품으로 평가되고 있다. 이 지장보살상은 일제강점기에 도난을 당한 적이 있는데, 이때 영험함을 보인 사실로 인해 더욱 널리 추앙받고 있다. 1936년 어느 여름에 일본인 2명과 우리나라 사람 1명이 공모하여 보살상을 훔쳐간 뒤, 거금을 받고 매매하여 일본으로 건너가게 되었다.

그런데 이때부터 지장보살상이 영이(靈異)를 나타내기 시작하여, 소장자의 꿈에 수시로 나타나서 "나는 본래 전라도 고창 도솔산에 있었다. 어서 그곳으로 돌려 보내달라"고 하였다. 소장자는 다소 이상한 꿈으로만 생각하고 대수롭지 않게 여겼으나, 이후로 병이 들고 가세(家勢)가 점점 기울게 되자 꺼림칙한 마음에 보살상을 다른 이에게 넘겨 버렸다. 그러나 이번에도 마찬가지로 지장보살이 소장자의 꿈에 나타났으나 그 역시 이를 무시하였고, 집안에 우환이 끊이지 않게 되자 다시 다른 이에게 넘기게 되었다.

그후 여러 사람의 손을 거치면서 이 보살상을 소장한 사람들이 겪은 일들이 널리 알려지게 되었으며, 마지막으로 소장하게 된 사람이 이러한 사실을 고창경찰서에 신고하여 모셔갈 것을 부탁하기에 이르렀다. 그리하여 당시 선운사 스님들과 경찰들이 일본 히로시마로 가서 모셔오게 되었는데, 이때가 도난당한 지 2년여 만인 1938년 11월이었다. 당시 잃어버린 보살상을 다시 모시고 온 사실을 기념하기 위해 찍은 사진에도 사건에 대한 개요가 간략하게 기록되어 있으며, 당시 주지는 '이우운(李雨雲)'으로 기재되어 있다.

- 지장보살좌상 보물 제 280호

-

선운사 도솔암 도솔천내원궁(兜率天內院宮)에 봉안되어 있는 고려 후기의 금동지장보살좌상으로 높이는 96.9㎝이다.

대좌(臺座)와 광배(光背)가 모두 없어지고 불신(佛身)만 완전하게 남아 있는데, 상체가 늘씬하고 당당하여 고려 후기의 장곡사금동약사여래좌상(보물 제337호)이나 문수사금동불좌상과 흡사한 모습을 보여주고 있다. 길상좌(吉祥坐)를 한 탄력적인 하체나 부드럽고 단아한 어깨선, 상ㆍ하체의 비례 등이 전체적으로 균형잡힌 형태를 지니고 있다. 머리에는 두건을 썼는데, 이마를 감싼 후 귀 뒤로 넘겨서 어깨까지 천을 늘어뜨린 모습이다.

이러한 형태의 두건을 쓴 지장보살〔被巾地藏〕의 모습은 고려시대에 널리 유행하였던 도상적 특징으로, 현존하는 많은 고려불화에서 그 예를 살펴볼 수 있다. 얼굴은 둥글고 단아한 인상을 주고 있으며 전체적으로 이목구비 등을 세부적으로 꼼꼼하게 표현하였다. 양 귀에는 만개한 화문(花紋)을 띠로 연결하여 귓불에 묶은 이식(耳飾)을 착용하고 있어, 고려시대의 일반적인 보살상이 원형 고리를 길게 늘어뜨려 매달고 있는 것과는 사뭇 다른 특이한 형태라 하겠다.

오른손은 가슴 부분에 들어 엄지와 중지를 맞댄 중품인(中品印)을 취하고 왼손은 가슴과 배 중간쯤에 들어 법륜(法輪)을 잡고 있는데, 이는 육도중생을 구제한다는 의미로서 보주(寶珠)ㆍ석장(錫杖)ㆍ법륜 등의 지물을 들고 있는 지장보살의 일반적인 특성을 표현한 것이다. 앉은 자세는 오른발을 왼 무릎에 올린 모양으로 발을 실감나게 표현하였다. 어깨나 소매ㆍ무릎 등에 몇 가닥의 간단한 주름만을 표현하여, 상에 나타난 선묘는 유려하게 휘어지는 맛과 함께 단순ㆍ명쾌한 특징을 지니고 있다. 이 보살상은 고려 후기의 불상양식을 그대로 반영하고 있는 우아하고 세련된 당대 최고의 걸작이라 할 수 있다.

- 도솔암 마애불 보물 제 1200호

-

도솔암의 서편 암벽 칠송대(七松臺)에 새겨진 높이 13m, 너비 3m에 이르는 거대한 마애불상이다. 전설에 의하면 백제 위덕왕(재위 554∼597년)이 검단선사(黔丹禪師)에게 부탁하여 암벽에 불상(마애불)을 조각하고 동불암이라는 공중누각을 짓게 하였는데, 조선 영조 때 무너졌다고 한다. 불상은 낮은 부조로 연화대좌 위에 결가부좌한 모습이며, 머리에는 뾰족한 육계가 있다.

방형(方形)에 가까운 평면적인 얼굴에 눈은 가늘고 눈꼬리가 치켜 올라갔으며, 우뚝 솟은 코에 앞으로 내민 일자형의 두툼한 입술이 소박하고 익살스러운 미소를 띤 것처럼 보인다. 귀는 어깨에 닿을 정도로 길게 늘어져 있고, 목은 표현하지 않아서 상체 위에 머리를 올려놓은 것처럼 표현되어 있다.

상체는 방형에 가슴이 넓고 평면적이며, 결가부좌한 넓은 하체에 손과 발 역시 체구에 비해 큼직큼직하다. 투박한 두 손은 활짝 편 채 아랫배에 가지런히 붙여져 있다.

불의(佛衣)는 통견(通肩)으로 두꺼운 편은 아니나 옷주름선이 선각으로 형식화되어 있고, 평평한 가슴 아래로 선명하고 단정한 군의(裙衣)의 띠매듭이 가로질러 새겨져 있다.

대좌는 비교적 높은 2단으로 되어 있는데, 상대(上臺)에는 옷자락이 늘어져 덮여 있고 하대(下臺)는 간략한 연꽃무늬의 연화좌로서 전반적으로 마멸이 심한 편이다.

광배는 표현되지 않았고, 가슴에는 사각형으로 큼직하게 복장(腹藏)구멍을 나타내었다. 머리 위에는 사각형의 구멍이 여러 개 뚫려 있고 부러진 서까래가 꽂혀 있는 것도 있는데, 이는 불상을 보호하기 위해 지붕만 있는 누각 형태의 목조 전실(前室)을 마련하였던 흔적으로 보인다.

이 불상은 고려 초기의 거대한 마애불 계통 불상으로 크게 주목받고 있다. 사람들은 이 마애불을 미륵불이라 부르고 있는데 불상의 배꼽에 신기한 비결(秘訣)이 숨겨져 있다는 전설이 전하여, 동학농민전쟁 무렵에 동학의 주도세력들이 미륵의 출현을 내세워 민심을 모으기 위해 이 비기를 꺼내가는 사건이 발생하기도 하였다.

- 참당암 대웅전 보물 제 803호

-

선운사 산내암자 참당암의 중심건물로서 신라시대 의운화상(義雲和尙)이 창건하였다는 기록이 전하며, 그 후 여러 차례 중수를 거쳐 현존하는 건물은 조선시대의 것이다.

규모는 정면 3칸 측면 3칸이며, 매 칸마다 4분합문을 달았다. 지붕은 옆면에서 볼 때 사람 인(人)자 모양을 한 맞배지붕으로 되어 있고, 지붕처마를 받치기 위해 장식하여 짠 다포양식의 구조가 기둥 위뿐만 아니라 기둥 사이에도 있다.

앞면에 짜인 공포는 전형적인 18세기 다포양식인 반면 뒷면 공포는 굽면이 곡선이다. 석가여래를 본존으로 관음보살과 세지보살이 협시한 삼존불을 봉안하고 있으며, 1900년에 후불탱화로서 영산회상도를 조성하였다. 이 건물은 여러 차례의 중수가 있었음에도 여전히 고려시대 건축 부재(部材)의 양식을 지니고 있어 이채로우며, 조선 후기의 빼어난 건축미를 지니고 있다.

- 고창 선운사 참당암 석조지장보살좌상 보물 제2031호

-

참당암의 약사전(藥師殿)에 봉안되어 있는 납석제(臘石製)의 좌상으로서 높이 80㎝, 무릎폭 50㎝이다.

이 존상은 머리에 두건을 쓰고 이마에 테를 두르고 있는 점, 두건의 아랫자락이 어깨를 덮고 있는 점, 가슴에 늘어뜨린 목걸이 장식이나 두터운 귀 부분 등이 선운사 금동보살좌상과 흡사하다. 다만 수인(手印)이 금동보살좌상처럼 사실적이지 못하며, 두껍고 높은 무릎에 표현된 옷주름 등이 선운사 금동지장보살상의 형식을 따르고 있으나 더욱 간략화 되어 있음을 알 수 있다.

수인은 이례적으로 왼손이 무릎 위에서 촉지인(觸地印)을 짓고 있으며, 오른손은 가슴 앞에 두고 엄지와 검지 사이에 보주(寶珠)를 들고 있다. 이러한 납석제좌상은 그 크기나 상호ㆍ의관 등이 금동보살좌상과 공통된다는 점에서 주목된다.

오른손에 얼핏 보아 약함인 듯한 지물을 들고 있어 '약사여래'라는 명칭이 붙여진 듯하나, 여래상에는 두건이 아닌 육계가 있어야 하고 보배영락을 장식하는 경우가 거의 없으므로 여래상이 아닌 보살상으로 보아야 한다. 이러한 점에서 이 상의 명칭은 약사여래불상이 아닌 지장보살좌상(地藏菩薩坐像)으로 보는 것이 옳을 듯하다.

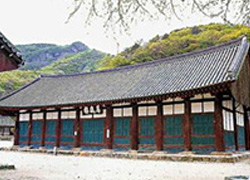

- 고창 선운사 만세루 보물 제2065호

-

정면 9칸 측면 2칸 규모의 강당건물로서, 고려시대에 지어진 건물이지만 19세기 말에 중건된 익공계(翼工系) 구조의 맞배지붕 형식을 취하고 있다. 절의 창건 당시부터 건립되어 여러 차례의 중수가 있었으며, 현재도 700년이 된 두 개의 아름드리 기둥이 남아 있어 옛 자취를 느끼게 한다.

넓은 평면에 비해 높이가 낮고 비규격적인 누(樓) 형식으로 되어 있으며, 정면의 중앙칸(御間)은 폭이 390cm로서 양쪽 협간(夾間)에 비해 2배 정도 넓다.

자연석 기단에 기둥은 일부 배흘림이 있는 기둥을 사용하였고, 자연목을 다듬지 않은 채 껍질만 벗겨 쓰기도 하였다. 중앙 칸의 양쪽을 제외하고는 모두 판벽으로 처리하였으며, 내부의 서쪽 앞 두 칸씩은 칸막이로서 2층 구조를 만들어 종각으로 사용하기도 하였다.

대들보 위에는 낮은 동자주를 얹었고 기둥 윗부분에는 작은 나무토막들을 포개 쌓았다. 특히 뒷면이 대웅전과 마주보며 개방된 것은 설법을 위한 강당의 기능으로 활용할 수 있도록 한 것이다.

전면의 판창(板窓)을 열면 대웅전의 앞마당에서부터 강당을 포함한 공간이 막힘없이 트이게 되어 통풍과 전망을 아울러 배려하였음을 알 수 있다. 천장은 연등천장이며 바닥은 우물마루로 하였다.